北米現地時間で10/12~13、日本時間で10/13~10/14にMicrosoft Ignite 2022が開催されます。

ignite.microsoft.com

シアトル現地とオンラインのハイブリット開催となっています。

現地開催は、本当に久しぶりですね。

まずは、日本時間の10/13 01:00からの基調講演が楽しみです!

日本時間での再放送もあるようなので、オンラインでもぜひ皆さん情報収集を!

M5StickC Plusで.NET nanoFrameworkからGROVE端子を使ってみた

前回

hatsune.hatenablog.jp

前回はNTPを使った時刻合わせと表示の方法について紹介しました。

今回は、HY2.0-4P(GROVE端子)を.NET nanoFrameworkから使う方法について紹介します。

事前準備

センサーについて

この記事で使用するセンサーは、M5StackユニットのENV-IIIを使います。

GROVE規格なのでM5StickC PlusのHY2.0-4P端子に接続できます。

ENV-IIIは、気圧センサーとしてQMP6988、気温と湿度のセンサーとしてSHT30を内蔵したユニットとなります。

ENV-IIIとM5StickC Plusを接続し、更にM5StickC PlusをUSBでPCに接続して、準備完了です。

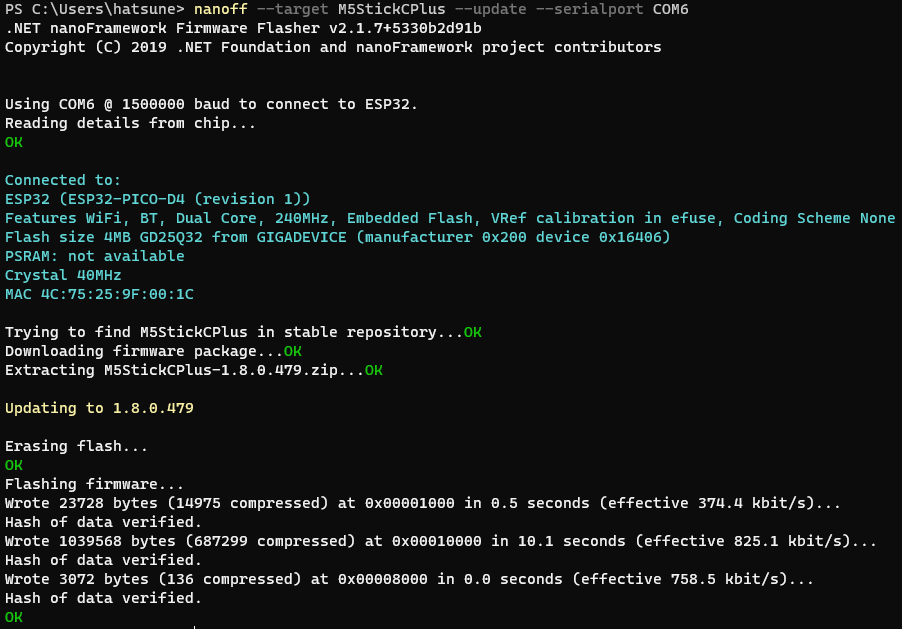

Install the nanoFramework firmware

M5StickC PlusにはnanoFrameworkは標準インストールされていないので、nanoFrameworkをインストールします。

接続ポート番号の確認

USBでM5StickC PlusをPCに接続したら、USB Serial Portのポート番号を確認します。今回の環境では「COM6」が該当しました。

Flasherアプリケーションのインストール

OSの[スタート]メニューから「Developer PowerShell for VS2022」を起動します。

dotnet tool install --global nanoff

nanoFrameworkfファームウェアをインストール

M5StickC Plusをターゲットにして「COM6」経由でnanoFrameworkをアップロードします。

nanoff --target M5StickCPlus --update --serialport COM6

Visual Studioの準備

Visual Studioを機能拡張する

Visual Studioには.NET nanoFramework Extensionをインストールして機能拡張しておきます。

この機能拡張によりnanoFrameworkアプリのテンプレートが追加されます。

このテンプレートで作成したプロジェクトには、NuGetから自動的に「nanoFramework.CoreLibrary」ライブラリが追加されています。

「nanoFramework.M5StickCPlus」ライブラリを追加する

M5StickC Plusの画面などハードウェアにアクセスするために、M5StickC Plus用のライブラリを追加します。

ここまでが、M5StickC Plusを使うアプリ開発を行う上での共通の事前準備となります。

M5StickC Plusで気温と湿度の表示(SHT30)

ライブラリの追加

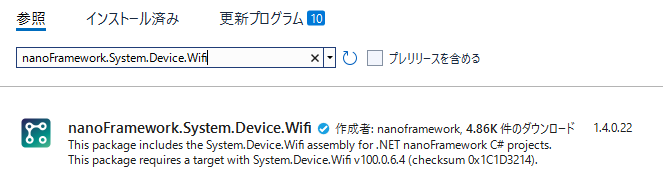

.NET nanoFrameworkにはSHT30用のライブラリである「nanoFramework.Iot.Device.Sht3x」がNuGetで提供されています。

.NET nanoFramrworkアプリケーションテンプレートで新規プロジェクトを作成したら、NuGetでSht3xライブラリを追加します。

SHT30から気温と湿度を取得して画面に表示するC#コード

ENV-IIIのI2Cアドレスを調べる

I2Cシリアル通信では、端子につながっている機器から特定のセンサーを指定するために「アドレス」を指定します。

ENV-IIIの中のSHT30と接続するためにアドレスに指定する値は、ENV-IIIの仕様書をみると書かれています。

ENV III Unit with Temperature Humidity Air Pressure Sensor (SHT30+QMP6988) | m5stack-store

I2C interface (SHT30:0x44 , QMP6988:0x70)

このアドレスを指定してI2C通信を行うことでSHT30より気圧値を取得できます。

Grove端子との通信では次のようなコードでI2C通信経路を確立できます。

gist.github.com

センサー値を取得する

センサー値を取得するためには次のようなコードになります。

WriteLine($"Temperature:{Sht.Temperature.DegreesCelsius:F} C");

WriteLine($"Humidity:{Sht.Humidity.Percent:F} %");

単位ごとのメソッドが用意されているので、℃で気温を得たいときは「Temperature.DegreesCelsius」メソッド、湿度を%で多いときは「Humidity.Percent」メソッドを使います。

M5StickC Plusで気圧表示(QMP6988)

SHT30から温と湿度を無事取得できたので、次は、QMP6988から気圧を取得します。

ENV-IIIのライブラリを調べる

SHT30については「nanoFramework.Iot.Device.Sht3x」ライブラリが使えますが、QMP6988を使うためのライブラリは2022年8月現時点ではNuGetに公開されていません。

そこで自作でQMP6988用のクラスを作成しました。

IoT.Devices.Qmp6988.cs · GitHub

詳しくは、以前の記事を参照してください。

hatsune.hatenablog.jp

ENV-IIIのI2Cアドレスを調べる

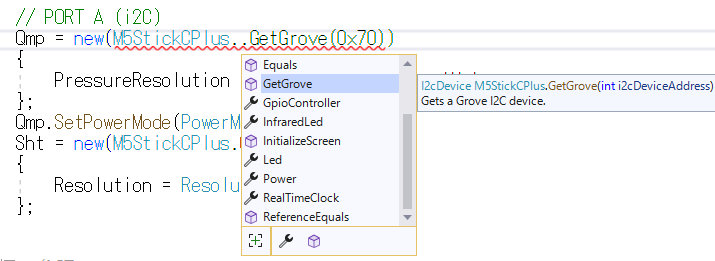

ENV-IIIのQMP6988のアドレスは仕様書から「0x70」なのでそれを指定して通信を確立します。

Qmp = new(M5StickCPlus.GetGrove(0x70))

センサー値を取得する

全体的なコードは次のようになります。

gist.github.com

センサー値の取得部分は次のところです

Console.WriteLine($"DateTime:{DateTime.UtcNow:yyyyMMdd HHmmss}");

Console.WriteLine($"Pressure:{Qmp.CalcPressureHectopascals():F} hPa");

Console.WriteLine($"Temperature:{Sht.Temperature.DegreesCelsius:F} C");

Console.WriteLine($"Humidity:{Sht.Humidity.Percent:F} %");

M5StickC Plusでの動作

ENV-IIIから気圧、気温、湿度を取得するコードが完成したので、Visual Studioで[デバッグ]-[デバッグの開始]メニューでM5StickC Plusへの転送と実行を行います。

時間とセンサー値が1秒ごとに更新表示されます。

.NET nanoFramework ExtensionとVisual Studio 2022をすぐに更新して最新にしよう!

北米8/16(日本時間で8/17)に「Visual Studio 2022 version 17.3.1」がリリースされました。

同時に.NET nanoFramework Extensionも「.NET nanoFramework VS Extension v2022.2.0.33」に更新されました。

ここ数日、実は.NET nanoFrameworkのプロジェクトをVisual Studioで読み込むと、予期しないエラーが発生するようになりました。

gist.github.com

一応はビルドやデプロイもできるのですが、インテリセンスなどが効かないなど不具合は発生していました。

Visual Studio側を17.3に上げたのが原因だとは思っていたのですが、アンインストールして意図的に1つ前のバージョンをいれてとか少々面倒に感じでインテリセンスなしでコードをかいていました。

でも、インテリセンス……ないとすんごく不便ですね。

そんな悩みを抱えていたのですが「Visual Studio 2022 version 17.3.1」が本日

リリースされました。

docs.microsoft.com

こちらを提供して更に「.NET nanoFramework VS Extension v2022.2.0.33」に更新すれば、プロジェクトファイル読み込み時の予期せぬエラーも解消されて、インテリセンスが戻ってきました。

よかった~。

2022/08/14現在のnanoFramework.M5StickCPlusライブラリのバージョンについて

ファームウェアのバージョンは「1.0.8.0.479」となります。

.NET nanoFrameworkでM5StickC Plusの時刻合わせをしてみる

事前準備

Install the nanoFramework firmware

M5StickC PlusにはnanoFrameworkは標準インストールされていないので、nanoFrameworkをインストールします。

接続ポート番号の確認

USBでM5StickC PlusをPCに接続したら、USB Serial Portのポート番号を確認します。今回の環境では「COM6」が該当しました。

Flasherアプリケーションのインストール

OSの[スタート]メニューから「Developer PowerShell for VS2022」を起動します。

dotnet tool install --global nanoff

nanoFrameworkfファームウェアをインストール

M5StickC Plusをターゲットにして「COM6」経由でnanoFrameworkをアップロードします。

nanoff --target M5StickCPlus --update --serialport COM6

Visual Studioの準備

Visual Studioを機能拡張する

Visual Studioには.NET nanoFramework Extensionをインストールして機能拡張しておきます。

この機能拡張によりnanoFrameworkアプリのテンプレートが追加されます。

このテンプレートで作成したプロジェクトには、NuGetから自動的に「nanoFramework.CoreLibrary」ライブラリが追加されています。

「nanoFramework.M5StickCPlus」ライブラリを追加する

M5StickC Plusの画面などハードウェアにアクセスするために、M5StickC Plus用のライブラリを追加します。

ここまでが、M5StickC Plusを使うアプリ開発を行う上での共通の事前準備となります。

横表示

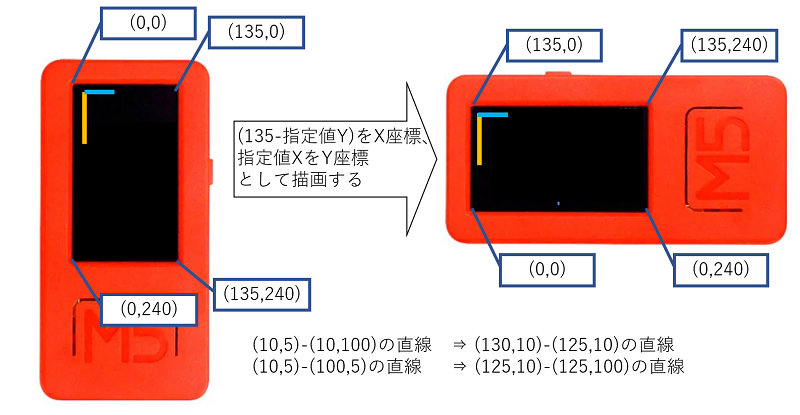

.NET nanoFrameworkでは画面の回転(ローテート)は、まだサポートされていないのでコードで対応します。

コードの変更部分は「Screen.Write」メソッドで描画するushort配列への格納時のこの図にあるような縦横変換を実施します。

バッファへの格納の縦横変換対応

Buffer[x + y * Width] = color;

となっているところを次のようにします。

Buffer[(Height - y) + x * Height] = color;

スクリーンへの描画の縦横変換対応

Screen.Write((ushort)x, (ushort)y, Width, Height, Buffer);

となっているところを次のようにします。

Screen.Write((ushort)(135 - Height - y), (ushort)x, Height, Width, Buffer);

実行結果

4桁表示

今回のサンプルは「分秒」の4桁を表示します。

そこで「描画の最適化」「横表示」に加えて「4桁表示の最適化」についても検討します。

4桁表示の最適化

1桁の7セグメント表示を位置をずらしながら4回描画すれば4桁表示は可能です。

しかしその方法では1桁ずつ描画しているのがやはり分かってしまいます。

そこで1桁の時と同様に「1桁」「余白」「1桁」「余白」「1桁」「余白」「1桁」のような感じでushort配列の中に描画してからScreenWriteで4桁分の矩形に描画します。

数値を4桁化して描画する

gist.github.com

今回、余白は5dotとしているので、余白込みの幅は次のように定数設定しています。

const int DigitsWidth = Width + 5;

ここをかえれば余白の変更が可能です。

ushort配列にずらしながら格納する

ループの中でOffsetを「DigitsWidth * Height」ずつ増分していますがこの「Offset」はushort配列に描画するときの位置決めに使用しています。

gist.github.com

これで、1桁描画するごとに「DigitsWidth * Height」の領域をスキップした位置に描画開始位置がずれてくれます。

対策済の動作

時刻合わせ

.NET nanoFrameworkを使った時刻合わせは非常に簡単です。

Wi-Fi経由でインターネットに接続すれば数秒と待たずに自動的にNTP(Network Time Protocol)を使って時刻合わせを実施してくれます。

Wi-Fiに接続する

コード記述

ライブラリ追加が終われば、以前、M5Stack Core 2でAzure IoT Centralに接続したときのWi-Fi接続部分がそのまま使えます。

hatsune.hatenablog.jp

該当部分のコードをみてみましょう。

gist.github.com

明示的に時刻合わせを実行する

改めて時刻合わせを行いたいときは

nanoFramework.Networking.Sntp.UpdateNow();

を実行します。

今回のサンプルではM5ボタンをクリックすると時刻合わせを実行するようになっています。

www.youtube.com

起動した直後でまだ自動時刻合わせが完了していないタイミングで「急いで」M5ボタンをクリックしています。

Wi-Fi接続が完了したら猶予は数秒しかありませんでした。もたもたしているとすぐに自動的に時刻があってしまいます。

次回

今回の記事は如何でしたでしょうか。

.NET nanoFrameworkでの時刻合わせは非常に簡単で「Wi-Fiにつなぐコードだけ」で実現できます。

今回の記事でも記事の大半は7セグメント表示など表示に関する部分が大半でした。

このあたりライブラリ化したりNuGetから取得できる描画ライブラリが拡充すると更に手軽につくることができるようになります。

さて次回ですが、GROVE端子関係について確認していきます。

hatsune.hatenablog.jp

ドット絵を描くにはExcel方眼紙が最強

.NET nanoFrameworkで7セグメント表示を行うサンプルコードの中でマジックナンバーだらけです。

nanoFramework.M5StickCPlus.RTCSample.Lcd7Segment.cs · GitHub

特に縦セグメントを描画するDisplaySegV、横セグメントを描画するDisplaySegHなどは最たるものです。

ではこの中でつかっている点描画の部分の範囲はどうやって決めたのでしょうか。

//0,6 - 0,35

for (var posY = y + 6; posY <= y + 35; posY++) WriteBuffer((ushort)(x + 0), (ushort)posY, color16bit);

これは非常に原始的な方法でマジックナンバーを決めています。

Excelを開いて、そのセルサイズがある程度小さくないように行と列のサイズをまとめて小さくします。

そのうえで、各セルを塗り分けてよい感じの見た目をつくります。

あとは、このセルの列位置をX、行位置をYとして読み取っていきます。

これを応用すればドット絵をExcelで作成してそれをコードに転記することで、.NET nanoFrameworkでドット絵アニメーションでのキャラ絵なんてのも作れそうですね。

.NET nanoFrameworkでのM5StickC Plusの描画について考察してみる

前回

前回は、取得した加速度をグラフとしてM5StickC Plusの画面に描画しました。

その予告で次回はRTC(RealTimeClock)について取り上げるとしましたが、その前にM5StickC Plusでの描画の最適化について考えてみたいと思います。

発端

今回、描画最適化をまずはクリアしたいと思ったのは、RTCの結果表示を7セグメントの数字表示で描画しようと考えて、まずは1桁の描画を試したときの気づきからです。

.NET nanoFrameworkでのM5 StickC Plusの描画は1ドットづつ「Screen.Write」メソッドで描画して実現します。

その方法で7セグメントでの数字表示を試してみると、かなりレトロな感じのセグメント表示順が感じられる表示となりました。

www.youtube.com

これはこれで味わい深いのですが、RTCの結果を表示するのに桁数が増えてきたらかなり時間がかかることが予想されます。

もう少しシャキシャキ表示してほしいところです。

対策

そこで、7セグメントの各セグメントをScreen.WriteでLCDに直接描画するのではなく、7セグメントの表示領域をushort配列で確保して、この配列に表示色を設定してから、Screen.Writeで7セグメントの矩形領域を指定して配列から一気に描画してみることにしました。

gist.github.com

結果

その結果として、セグメントの表示順が分からない描画が実現できました。

www.youtube.com

次回

次回こそは、この描画最低化を踏まえてRTCで取得した現在時刻を表示してみたいと思います。

hatsune.hatenablog.jp

hatsune.hatenablog.jp